色覚多様性(特性)について|眼鏡(めがね)、コンタクトレンズ、補聴器販売のメガネスーパー

「色覚多様性(特性)」はかつては「色盲」や「色弱」と呼ばれていました。友人やパートナーの中で、実は色盲もしくは、色弱だという方がいらっしゃるのではないでしょうか?

色覚多様性(特性)「かつての色盲・色弱」とは目の特性の一つ。色を識別する錐体細胞が色の認識・識別が多数派と違うタイプだということです。一般的に赤緑色弱といわれているのは赤と緑の区別がつきにくいタイプで、世界的にはおよそ2億5000万人の色覚多様性(特性)を持つ者が存在するといわれています。

「この色は何色に見えるの? あれは?」一般の方がかつての色盲や色弱の特性を持っている人に対して尋ねる第一声です。

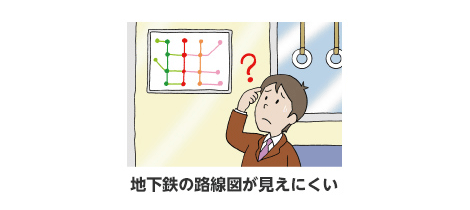

多くは日常生活でなんら支障はありませんが、一部に「この二つの服の色は同じなの?」「この路線図・・・色がごちゃごちゃしてわかりにくい」

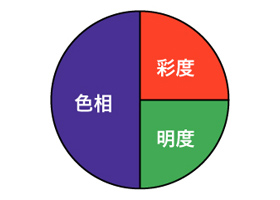

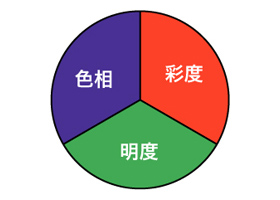

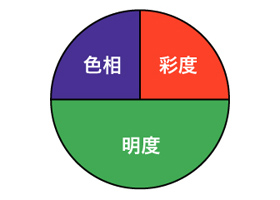

色を感じ表現する要素には、「鮮やかさの“彩度”」「明るさの“明度”」「色合いの“色相”」という3つの要素があります。

瞳は「色相」「彩度」「明度」の3要素で色を読み取ります。

色に対する感じ方は「色相」「彩度」「明度」の割合の違いで人それぞれ異なり、色の見え方や感じ方も違います。

図のように「色相」が色を感じる上で最も大きな要素といわれおり、色の見え方の違いが大きいと「明るさ」や「鮮やかさ」で色を判断するようになるため、特定の色の見分けが困難になるのです。

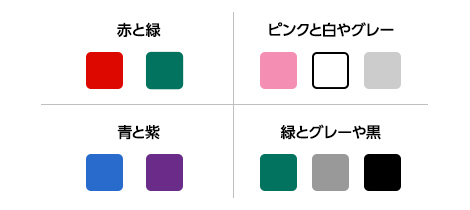

色も認識しにくい組み合わせがあります。赤と緑、青と紫の色の組み合わせやパステルカラーのピンクや紫などの色も見分けにくい色の組み合わせです。

※これらのことは全ての色覚多様性(特性)「かつての色盲・色弱・色覚異常」の人たちにあてはまるわけではありません。